Все Романы О Нине Аксёновой

Самиздат:

[Регистрация]

[Найти]

[Рейтинги]

[Обсуждения]

[Новинки]

[Обзоры]

[Помощь|Техвопросы]

|

|

|

|

Аннотация:

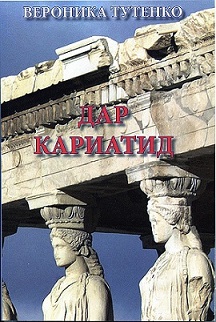

"ДАР КАРИАТИД", "БЕРЛИНСКИЙ ЭТАП", "МЕДВЕЖЬИ НЕВЕСТЫ", "ЯБЛОНЕВЫЙ РАЙ" "ДАР КАРИАТИД", "БЕРЛИНСКИЙ ЭТАП", "МЕДВЕЖЬИ НЕВЕСТЫ", "ЯБЛОНЕВЫЙ РАЙ"

|

КНИГА 1

Светлой памяти моей бабушки Беловой Нины Степановны.

Выражаю огромную благодарность всем, без чьей помощи не был бы написан этот роман - Елене Иванниковой, Яну Зембжуски, Игорю Краевянову, Владимиру Коровину и моей маме Людмиле Тутенко.

ЧАСТЬ I

"БЛУДНЫЙ СЫН"

Глава 1

Роза

... В комнате на втором этаже Пассажа было светло даже ночью, когда фонари на главной улице Казани пересмеивались, как огни на новогодней ёлке.

За окном падал, падал снег, алмазно искрился в бесчисленных световых тоннелях, рассекавших темноту.

Маленькое хвойное деревце серебряно поблескивало в углу гирляндами из фольги.

Еще вчера, когда его наряжали к празднику всей семьей, оно казалось маленьким сверкающим чудом. Но сегодня... сегодня все стало иначе...

Совсем не такая ёлка была в доме Полины Сергеевны... Огромная, пушистая, она почти касалась потолка верхушкой, увенчанной звездой. Среди вечной зелени покачивались разноцветные шары и серебристые колокольчики. Во весь широкий красный рот улыбался клоун из фольги...

Как удивленно и радостно смотрела на эту сверкающую красоту Роза! Как красива она была в своем новом светло-розовом платьице, отделанном кремовыми кружевами, и белых туфельках!

Теперь аккуратно сложенный воздушный наряд лежал рядом на стульчике.

Нина смотрела и не могла оторвать глаз от дочки. Какие длинные у спящей Розы ресницы! Ни у кого в целом свете нет таких длинных темных ресниц. Тени от них веерами ложились на румянец щек. И ни у кого в целом свете нет таких льняных белокурых волос! Маленький пухлый ротик Розы был полуоткрыт.

Только теперь, когда у нее появилась белокурая кроха, Нина чувствовала себя по настоящему счастливой. Ма-ма... Нина мысленно повторила короткое нежное слово, представляя, как еще беспомощно, но уже звучно шевелятся губы дочки.

Роза! Другого имени ей нельзя было и придумать - так она была красива!

Лежа на краю кровати, Нина боялась пошевелиться, чтобы не разбудить дочку. "Спи, доченька!" - нежно-нежно прошептала она. Но вдруг ей показалось, что белокурую малышку мучают кошмары, хотя Роза даже не шевельнулась во сне.

Нина бережно взяла дочку на руки. Хотела было спеть колыбельную, но побоялась разбудить братьев. И Толик, и Сережа уже вовсю посапывали на своих жестких кроватях. За ширмой спала мать.

Осторожно, со всей нежностью, на которую была способна, Нина принялась укачивать белокурую крошку. Ресницы Розы затрепетали, и Нина, испугавшись, что она проснется, положила дочку на подушку, и снова сегодняшний день в доме Полины Сергеевны повторился, как на черно-белой кинопленке, но гораздо ярче - со всеми красками и запахами кофе и апельсинов. Так пахнет Новый год.

Полина Сергеевна, очень мудрая женщина и добрая, как фея из сказки, рассказывала, что эта ночь не такая, как все другие ночи в году. И если загадать желание... Но только чего бы пожелать, ведь самая заветная мечта - голубоглазая маленькая принцесса - спала под боком.

Наконец, хитро поблескивая зрачками, Нина бросила на Розу полный нежности взгляд и отчетливо прошептала в темноту: "Я хочу, чтобы у меня было еще много-много таких же красивых кукол!" и, счастливая, закрыла глаза.

...Пушистые хлопья, похожие на клочья сладкой ваты ложились на землю. Стрелки часов отсчитывали последние минуты 1932 года.

?

Кариатиды безучастно смотрели на снег, безупречно белый в отблесках новогодних огней. Казалось, эти античные статуи, служительницы храма Артемиды, были здесь всегда. На самом деле - всего пять десятков лет, с тех пор, как модный петербургский архитектор Генрих Руш закончил заказ миллионера Александрова.

Пассаж задумывался как один из первых в Казани доходных домов, но сама суть величественного здания противилась этому.

Позже сестра казанского миллионера, Ольга Александрова- Гейнс, купившая это здание, подарила его городу под музей. Но планировка Пассажа помешала воплотить и эту идею. Здание, предназначенное, казалось, лишь для того, чтобы служить украшением Воскресенской улицы, так и осталось общим домом, где с меблированными комнатами соседствовали конторы, редакции, торговые залы...

Позолота множилась в зеркалах, вызывала волнующие ассоциации с северной столицей, где балы и маскарады особенно пышны. Взмах веера - как будто повеяло свежестью с Невы. Извольте-с приподнять вашу маску.

Лица, застывшие в гипсе, означают бесстрастность. Довольно! Лица побежденных, лица победителей. Глаза, в которых навечно застыла война.

Но среди побежденных нет мужчин. Кариатиды помнили ту войну, когда Кария встала на сторону персов. Греки, одержав победу, истребили карийцев- мужчин, а кариянок угнали в рабство. С тех пор и держат на своих плечах вечные узницы каменные своды. С тех пор не смолкает безмолвный плач кариатид.

Вечные узницы жили какой-то своей отдельной жизнью. Их совершенно не волновали каменные призраки прошлого, собравшиеся из разных эпох под стеклянным куполом Александровского пассажа.

Между колоннами галантно застыл рыцарь в латах. Каменная леди изящно держала в руках канделябр.

Полуулыбки, полуобороты ветром мгновений застыли в камне вечности.

Казалось, каменных жителей одного из красивейших зданий в центре Казани объединяет какая-то необыкновенно важная общая тайна, которую они по какой-то причине договорились охранять от людей. Тайна, которая давала силы каменным женщинам держать на своих плечах неподъемную ношу и бесстрастно смотреть на то, как в вечном коловращении стремительно меняется мир.

Когда-то вечерние огни зазывали на Воскресенскую улицу горожан в электротеатр "Пассаж" Розенберга и ресторан "Пале де Кристаль" - жемчужину Александровского пассажа. Теперь в шикарном здании советские граждане могли отдохнуть в кафе "Отдых" или сводить детей в находившийся здесь же кинотеатр "Пионер".

Жильцы роскошного здания и его многочисленные посетители не слишком заботились о его убранстве. Электрические подъёмники и лифты пришли в негодность. Но хуже всего было то, что изо дня в день изящные стены сотрясала располагавшаяся на третьем этаже типография Харитонова, так что от ударов машин фонарь в проходе, вздрагивая, ронял стекла. И даже сам Генрих Руш, снимавший квартиру в Пассаже, сокрушался и предрекал своему детищу печальную участь: от таких нагрузок непременно просядет грунт со стороны Черного озера. И пророчества создателя каменного чуда грозили обернуться реальностью... Не дожидаясь этих печальных дней, пассаж покинул загадочный рыцарь. Просто исчез однажды утром. Может быть, отправился искать другое пристанище. И может быть, даже нашел...

Новое время словно мстило шикарному выходцу из патриархального прошлого, превращая его в некое подобие огромной коммунальной квартиры. Воскресенская улица стала улицей Чернышевского. И только кариатиды по-прежнему держали каменные своды, безучастные ко всем переменам.

?

1933 год Степан встретил в ресторане "Аркадия". Ровно в полночь воздух взорвали разом выстрелы - взметнулись к потолку пробки и шипучие брызги вырвавшегося из бутылок шампанского. Дамы и господа, которых теперь называли одним безликим "товарищи", пили за светлое будущее и смеялись сальным шуткам какого-нибудь стареющего идеолога коммунизма.

Неподвижно застыв у входа, Степан смотрел, как блеск бокалов и украшений жен и любовниц партийных работников растворяются, тонут в дыму. Он был единственным трезвым в этом мелькании лиц, платьев, бриллиантов.

Степан не любил ресторанную суету, пьяную и чопорную, в своем лоске похожую на стареющую дорогую проститутку. И не только потому, что он всегда оставался неподвижным наблюдателем на этом нескончаемом застолье.

На первый взгляд, коренной горожанин, статный чернобородый красавец, он втайне даже от себя самого грустил по бескрайним ржаным просторам с бесчисленными звездочками- васильками.

Такие же, синие-синие, ясные-ясные, глаза у Натальи. Его Натальи. А волосы - золотисто-русые, чуть темнее спелой ржи. Вот только не струиться бы им сквозь огрубевшие от тяжелой крестьянской работы пальцы Степана, если бы выстрел "Авроры" не расколол настоящее на темное прошлое и светлое будущее.

Из васильковых полей Смоленщины Степана вырвала повестка. Будто траву с корнем из земли - казалось тогда. Камень - не солнышко. Не согреет. Кариатиды холодно взирали на сельского паренька в добротных красных лаптях, такого же, как сотни других новобранцев.

И не было холодным каменным женщинам никакого дела ни до розовощеких солдат царской армии, ни до голода, душившего город.

А потом Казань сотрясали судороги стачек. Бастовали рабочие, бастовали студенты. Солдаты самовольно покидали воинские части. Листовки, попадавшие и в Казанский гарнизон, грозно предвещали близкий конец самодержавия. И в ночь на 28 февраля телеграф донес весть: свершилось.

Весну Казань встретила бурно. Теперь революцию приветствовали и солдаты вчерашней царской армии.

Степан остался безучастным к сотрясавшим страну глобальным переменам. За одно он был благодарен революции - за то, что подарила ему Наталью.

А со временем полюбил Степан и Казань с ее каменным взглядом кариатид, неприступную на все века аристократку.

Наталья еще долго после революции носила светлые платья с кринолином и изящные шляпки. Да и теперь, когда мода стала более простой и универсальной, сдержанная грация движений выдавала непролетарское происхождение жены простого крестьянина.

Вот ведь как встало все с ног на голову. Как там поется "Кто был ничем, тот станет всем"... Степан вздохнул. Могли ли его родители, простые сельские жители, подумать, что новыми хозяевами жизни станут рабочие и крестьяне. Хотя, какие там хозяева! Вот они, настоящие хозяева жизни, пьют шампанское в "Аркадии". А он, швейцар, открывает двери новым господам. "Только перед смертью все равны", - говорил отец, Царствие ему Небесное. А в жизни... Кому открывать двери, а кому... Знал бы отец, что тринадцатый сын его Степан, женился на образованной горожанке.

Степан горько улыбнулся. Да не было уже отца тогда в живых, когда он приехал в родную деревню показать матери молодую жену. Хотел похвалиться...

До сих пор подступал к горлу ком, когда вставало перед глазами ставшее вдруг бескровным лицо матери. И только несколько слов, больно брошенных в лицо.

Ты. Мне. Больше. Не сын.

Даже не взглянула на Наталью. Обоих и на порог не пустила.

Крепко осерчала, что смоленским девчонкам предпочел ее сын-красавец городскую барышню. Ведь, провожая Степана в армию, строго-настрого наказывала: "Смотри, сынок, не найди себе в городе какую. Невесту я тебе уже подыскала". Не послушал Степан материнский наказ, себе на радость и себе же на беду...

Из зала доносился пьяный женский смех.

- Товарищи, товарищи! Я прошу минуту внимания, - капризно требовала какая-то дама, вернее, гражданка.

И снова некстати всплыла в памяти улыбка Натальи и взгляд того офицера из ее далекого прошлого. Тогда-то и выстрелил Степан себе в грудь из этого самого пистолета. Пулю врачи так и не вытащили. До сих пор под кожей катается слева на груди...

Но да грех жаловаться на судьбу, тем более в новогоднюю ночь. Разве мог он, крестьянский сын, подумать, что будет жить в самом центре Казани, в здании с двумя изящными кариатидами на фасаде и стеклянной крышей над вестибюлем?

Усилием воли Степан подавил подступившие воспоминания.

Музыка смешивалась с пьяными, уже заплетающимися голосами.

Пользуясь тем, что никто не обращает на него внимания, Степан помотал головой, чтобы прогнать сон. Со своей крестьянской основательностью он искренне не мог понять, зачем в новогоднюю ночь идти в ресторан, пить шампанское всю ночь напролет, когда можно встретить праздник дома с женой и детьми.

Впрочем, попробуй, пойми этих новых хозяев жизни. Каждому, как говорится, свое. Пусть пьют, веселятся. Ведь коль не было б ресторанных гуляк, так и швейцары были б не нужны. И все-таки странно оставаться трезвым в новогоднюю ночь среди всеобщего веселья, все больше приближающегося к всеобщей истерии по мере выпитого шампанского.

Сам-то Степан и по праздникам мог выпить, так разве что рюмку, а в будни и вовсе капли в рот не брал. Ну да каждый сам себе хозяин - живет, как хочет. И как может.

"Так выпьем же, товарищи, за то, чтобы новый год стал годом новых свершений!" - доносилось из зала.

?

По утрам в два больших окна врывались потоки света. Их не могли сдержать даже длинные, до пола, кремового цвета шторы.

Нина любила смотреть, как мать отдергивала их по утрам легким жестом, впуская день во всем его сиянии.

Свет проникал сквозь всегда чистые стекла двух больших окон с видом на главную улицу, беззастенчиво обличал нищету обстановки комнаты на втором этаже.

Единственным ее украшением были четыре великолепных венских стула, нелепых в своем изяществе и как будто попавших откуда-то из прошлой жизни в почти по- казарменному строгую от безысходности обстановку. Собственно говоря, больше в комнате ничего и не было из мебели, кроме простеньких кроватей и стола.

Но сегодня в доме пахло праздником. Нина открыла глаза. Розовым облаком счастья вздымалось на стуле платье Розы.

Девочка усадила куклу, и голубоглазое чудо доверчиво распахнуло ресницы.

Нина вдохнула аромат, наполнявший комнату - ни с чем не сравнимый запах сдобного теста и мяса. Мамины пирожки возвышались на столе в большом праздничном блюде.

Толик вожделенно смотрел из своего угла на ароматную горку и послушно ждал прихода отца.

Сережа, как всегда, успел уже куда-то убежать с утра пораньше.

Серебряные стрелы зимнего солнца разбивались об озёрную гладь маленького круглого зеркала на стене. Важно выпускал пар к потолку большой белый чайник.

- Доброе утро, дочурка, - голос Натальи прозвенел над ухом музыкой. Ласковой, домашней, как мирное потрескиванье огня. Мягко отпечатался на заспанном личике мамин поцелуй.

В длинном светло-кремовом платье Наталья показалась Нине похожей на добрую фею.

- Ой, мамочка, какая ты красивая! - восхитилась девочка и звонко чмокнула Наталью в щеку.

Нина любила, когда мама надевала это платье. В нем ее глаза еще ярче сияли голубыми звездами, а волосы казались золотыми-золотыми.

Дверь тихо скрипнула.

Степан вошел неслышно, как он всегда возвращался утром с работы, и его обветренное смуглое лицо с точеными высокими скулами осветила улыбка.

Нина торопливо натянула на Розу платье, чтобы она предстала глазам отца во всем своем великолепии.

- Папа, смотри, какую дочку мне подарила тетя Полина!

- Очень красивая, - погрустнел на миг Степан и тут же снова улыбнулся.

Нина тоже на секунду опечалилась, почувствовав, что чем-то расстроила отца. Но ведь не может же быть этому виной красавица Роза в воздушном розовом платье! И все-таки, что-то подсказывало девочке: именно Роза и все, что с ней связано, - высокие нарядные елки и дома, где пахнет кофе и апельсинами.

Девочка знала, что Полина Сергеевна работает кассиром в том же магазине, где и мама. У нее тоже есть дочка с белокурыми локонами и голубыми глазами. Красивая капризная Ляля. У Ляли нет папы, нет братьев и сестер, она уже взрослая девочка, но в доме ее полно игрушек.

Мама Ляли всегда на праздники дарила Нине пакетики с конфетами и пряниками, красиво перевязанные голубыми ленточками. А в этот Новый год торжественно преподнесла дочери своей коллеги и давней подруги Розу. Нарядная, белокурая, кукла напоминала красивую, избалованную Лялю.

Но Нина чувствовала, папа не любит, когда они с мамой бывают в гостях у тети Полины.

И в этот раз, пока мама разливала по фарфоровым чашкам, расписанным бутонами, чай, Нина слышала, как отец тихо-тихо и как будто с укором, спросил жену:

- Ты хотела бы вернуться в то время?

- Нет, - просто ответила Наталья. - Там не было тебя и наших детей.

Пользуясь моментом, пока отец не лег после работы спать, Нина забралась к нему на колени и прижалась к груди.

Кожа и одежда отца привычно источала ресторанные запахи дорогих сигарет, хотя сам Степан никогда не курил.

Случайно детская ручонка нащупала сквозь одежду и кожу маленький твердый шарик. Нина провела ладонью по груди отца, и шарик заскользил под ее рукой. Девочка весело засмеялась.

- Что это?

- Это пуля, - не сразу ответил Степан.

Девочка задумалась. Ни у кого там, где сердце, ни у нее, ни у мамы, ни у Розы не было такого шарика.

- Она там всегда была? - продолжала допытываться девочка.

- Всегда, - солгал Степан, и Нине показалось, что и отец, и мать вдруг как-то сразу погрустнели, но взгляд ее снова упал на забытую на стуле у кровати Розу, и она соскользнула на пол и поспешила к кукле.

Глава 2

Часы с оловянной кукушкой

Раннее утро казалось Нине скользким, как сага - вязкая, с синим отливом. Есть ее невозможно. Но мама упрямо твердит : "Съешь еще ложечку" и улыбается грустно и ласково. И приходится есть, и морщиться от отвращения. И мечтать о белом хлебе. И пирожках. Но это по праздникам.

Утро будней совсем не то, что утро выходного дня. Будничное утро всегда слишком раннее, неприветливое и холодное, особенно осенью и зимой. И хотелось забраться обратно в постель, и пусть бы сон, как одеяло, обволакивал теплом. Нина не любила раннее утро за этот назойливый холод. Слишком назойливый, как бы быстро не старалась мама обмотать шею дочки колючим шарфом и натянуть на ее ручки варежки. Белые, из овечьей шерсти. Папин брат, дядя Никита, прислал из деревни с каким-то странным названием, похожим на "Казань". Нине хотелось побольше узнать об этом местечке, немного сказочном, немного странном. Но все, что рассказывал папа, так это то, что зимой там так много снега, что в нем можно утонуть, как в реке. А осенью - яблоки в этой деревни такие большие и сладкие, что их и есть- то жалко.

Зато там нет больших домов, таких, как Александровский Пассаж. И нет трамваев, ярких, как будто игрушечных, всегда дребезжащих, как будто чем-то недовольны, особенно утром...

Но сладкие яблоки - совсем не то, что сага по утрам. Может быть, она и казалась бы просто безвкусной, если бы склизкая каша не была такой отвратительной на вид - бесцветной слизью в большой деревянной миске.

Тем не менее, Наталья как-то ухитрялась есть ее не спеша, как будто перед ней стояло красиво сервированное блюдо, приготовленное искусным поваром.

Степан поглощал варево быстро, без какого бы то ни было выражения на сонном еще лице, и только бросал на детей строгие взгляды, если кто-то начинал морщиться.

Больше всего доставалось, конечно, старшему, Сереже. Разве мог он упустить возможность состроить за столом смешную рожицу? Нет. Сидеть с постной миной, как на поминках? Еще раз "нет".

Казалось, все озорство, отпущенное обоим братьям, досталось одному Сереже. Темноволосый, в отца, с черными глазищами, он не мог сидеть спокойно ни минуты. Мать с опаской вглядывалась в эти глаза-угольки, как будто пытаясь угадать, какую новую проказу он задумал.

Совсем другое дело средний сын. Толик не доставлял родителям неприятностей, учился на "четыре" и "пять". Ни в школе, ни дома на него никогда не сердились. Да и может ли вызвать недовольство светловолосый, голубоглазый мальчишка с покладистым и кротким характером?

Нина старалась быть послушной. Глотала ужасную кашу, так и норовившую сорваться с ложки обратно в миску. Но больше на столе не было ничего.

И так до самой Пасхи... А тогда... Тогда бабушка - она обещала! - подарит настоящее чудо - красное яичко или даже много красных яичек. А мама напечет целую гору пирожков, и комнату наполнит сладковатый аромат теста вперемешку с аппетитным запахом мяса, а может быть, с грибами.

Но Пасха наступит весной, когда Казанка освободится ото льда и зажурчит в унисон с птичьими трелями. А пока на столе часто не доставало даже хлеба.

И все-таки Нина любила будни. За звенящий трамвай. Покачиваясь, он разгонял остатки сна, и новый день начинал искриться солнцем. Мамина рука сжимала ладошку крепко и ласково, а трамвай вез к бабушке.

Домик бабушки возвышался на холме над Казанкой. Маленький, деревянный, внутри он казался большим и просторным. Наверное, потому что внутри были большие зеркала. Большие зеркала в резных позолоченных рамах.

Отражения смотрели испуганно из этих огромных зеркал, как будто каждый раз начинали жить своей отдельной жизнью.

Зеркала о чем-то отчаянно спорили с комнатами, как будто видели что-то, что неведомо стенам с едва уловимым запахом плесени.

Стены были стары, но зеркала гораздо старше, может быть, старше самой бабушки. Громкое механическое "ку-ку", слишком громкое для тихой маленькой всегда полутемной комнаты, служившей одновременно гостиной и спальной, ежечасно взрывало ее печальную умиротворенность. Оловянная кукушка жила в больших настенных часах, старых, как все в домике над Казанкой.

Наталья оставляла на круглом столике с резными ножками остывшую уже миску саги и возвращалась за Ниной только вечером. А бабушка ложилась на кровать, сажала Нину рядом и рассказывала, рассказывала сказки.

Лицо бабушки было как будто из воска, так четко на нем обозначило время морщины. Волосы - тронуты инеем, и выцветшие краски жизни делали ее и саму похожей на жительницу того таинственного мира, где были красивые замки, в которых жили принцессы, и не было голода.

Нине казалось, бабушка жила всегда и будет жить вечно.

А сказки, которые она рассказывала, были как будто бы и не сказками. Как будто бабушка видела сама (Конечно, видела!) колдовские лесные озера, не столько зловещие, сколько таинственные, воздушные замки и бескрайние-бескрайние просторы, по которым простирается дорога неведомо куда.

То была настоящая реальность, куда более реальная, чем вечно промозглые и почему-то всегда в какой-то туманной дымке будни. Но оловянная кукушка с механическим упорством и упрямой пунктуальностью возвращала в старый дом над Казанкой.

Механическое "Ку-ку" было всегда некстати, хотя если бы не были так реальны бабушкины сказки, кукушка, наверное, казалась бы даже забавной.

Часто Нина засыпала под бабушкины сказки, и воображение уже во сне дорисовывало волшебные картины.

"Бабушка, расскажи еще сказку", - снова и снова просила девочка.

Умудренная годами женщина улыбалась мягко и грустно. Выполнять настойчивую просьбу внучки было одновременно приятно и утомительно.

И вот тиканье часов незаметно сливалось с потрескиванием дров в буржуйке и становилось звуками и красками другой реальности - то солнечной поляной, то мрачными ущельями.

С каждым днем оживающие эти картины становились все реальнее. Все призрачнее, все прозрачнее - грань между былью и небылью.

-А что было дальше? - нетерпеливо спрашивала Нина.

- Дальше? - бабушка закрывала глаза, и голос ее звучал как будто издалека.

Эту сказку, о маленькой принцессе в незнакомой стране, бабушка начала рассказывать, как только казанскую грязь стыдливо прикрыл первый снег. И растаял. Но потом выпал новый - искристый и пушистый, как огромное облако.

- А потом маленькая принцесса постучалась в двери черного замка, - вкрадчиво продолжала бабушка.

В комнате гуляли сквозняки, как будто они жили здесь всегда. Непостижимым образом стужа проникала сквозь заклеенные белой бумагой окна.

- Дверь открыл великан, - продолжала бабушка и помолодевшим голосом тихо задавала вопрос. - "Скажите, добрый великан, как мне найти дорогу домой?"

Нина слушала с замиранием сердца, и ресницы ее удивленных и сосредоточенных глаз почти закрывали взметнувшиеся, как крылья ласточки, брови.

- Иди, девочка, через лес, - отвечала бабушка сама себе голосом великана. - А когда деревья станут реже, ты увидишь широкую реку. Она темна и глубока. Но на другом берегу... Там всегда светит солнце, там много цветов и птиц... Там живут добрые люди. Они и покажут тебе дорогу до...

Бабушка всегда засыпала на полуслове с улыбкой на бледных губах. А Нина сворачивалась калачиком у нее под боком и тоже улыбалась и ждала, когда бабушка проснется и продолжит сказку...

Голос бабушки с каждым днем звучал все слабее, как будто по капле его покидали силы.

В начале зимы голос бабушки заглушало даже тиканье настенных часов. И теперь еще более странной обитательницей комнаты казалась оловянная кукушка. Более странной, чем если бы это была обычная живая птица.

Нина знала: бабушка слабеет от голода.

"Съешь еще хоть ложечку", - уговаривала девочка.

- Я не голодна, - отодвигала бабушка внучке загустевшую сагу. - Кушай сама.

Нина знала, что бабушка лжет, хотя ее ослабевший голос и звучал убедительно. Даже, пожалуй, слишком убедительно. Но не от голода ли у седовласой исхудавшей женщины тряслись руки?

Еще Нина знала, что бабушка не ест сагу, чтобы оставить ей, и тоже отодвигала сагу, как будто кому-то третьему.

Вечером придет мама. Всплеснет руками. "Опять не притронулись!" Заставит-таки съесть сагу на двоих и сама, глядишь, проглотит пару ложечек. Мама тоже вон какая худая. Почти как бабушка, но молодая. Особенно в кремовом платье.

Это голод во всем виноват. Голод. Назойливый, холодный, как оловянная кукушка из часов, но гораздо хуже. Он рыщет по Казани день и ночь, как будто серый волк из сказки ищет новую жертву. И хочется уснуть под белым-белым одеялом - пушистым, как снег, и теплым, как белый пушистый котенок. И хочется завыть - по-волчьи громко-громко. Пусть кто-нибудь услышит и покормит белым-белым хлебом.

?

...Бабушка ушла из жизни незаметно. Тихо-тихо, как будто уснула. А может быть, она и перешла в мир иной во сне.

Нина спала рядом с ней. Проснулась, и не смогла разбудить бабушку. Это была ее первая встреча со смертью. За окном тихо падал снег. Той зимой Нине было только три года.

Четыре исполнится в марте. А потом станет четче грань между бытием и небытием. И появится страх того, что было до жизни. А пока прошлое не становится еще воспоминаниями, а разноцветно роится Настоящим, как будто бабочка быстро-быстро хлопает крыльями...

Чувства потери не было, как будто бабушка продолжала стоять за плечом в новом облике юной принцессы и рассказывала продолжение странной сказки, где были черный замок и солнце по ту сторону реки. Но плакала мама и братья напрасно пытались сдерживать слезы. Им было больно. И страшно.

Привычно роились снежинки, складывались в танцующие узоры, успокаивали холодными прикосновениями.

Белым саваном покрывали город сугробы. Город, в котором больше не было бабушки. В опустевший домик над рекой въехали другие люди, а часы с надоевшей кукушкой Наталья обменяла на муку.

Снова привычной поземкой потянулись зимние будни с противной сагой по утрам. Но не было звенящего трамвая.

Теперь часами Нина находилась в светлой комнате одна.

Вернее, она была бы одна, если б не было Розы.

С широко раскрытыми глазами Роза слушала сказки. И о Красной Шапочке и Сером волке, и о маленькой принцессе, попавшей в черный замок к великану...

- И потом она попала домой, и там ее ждали мама и братья, - придумала девочка окончание сказки, которую не успела рассказать бабушка.

И казалось, где-то в складках кремовых штор, как в таинственном светлом лесу, вот-вот напомнит о себе кукушка оловянным "Ку-ку".

Но в комнате дрожала тишина.

Утром, уходя на работу, Наталья закрывала дверь. Днем мама приходила на обед, возвращался из школы Толик. Зима таяла медленно, неизбежно, и вдруг застучала капелью по карнизам, ворвалась в распахнутые окна весна...

Глава 3

Серенький козлик

Звенящие ручьи уносили вместе с прошлогодней истлевшей под снегом травой печали и горести. "Больше не будет потерь", - обещали, как всегда опрометчиво, птицы, только-только вернувшиеся из далеких бесснежных краев, простирающихся где-то там, где кончается небо, и куда, за грань, похожую на коромысло, уплывают ладьи-облака.

Вместе с запахом сирени и первыми грозами май принес Нине и Толику нечаянную радость. Все соседские ребята завидовали им.

Еще бы! Теперь Нина и Толик могли ходить в цирк так часто, как только захотят. Они и сами чувствовали себя теперь редкостными счастливчиками.

Спасибо старшему брату и его маленькой тайне.

Однообразные казанские вечера вдруг засияли огнями, загремели трубами. Не жизнь, а бесконечный праздник.

Одно удивляло Нину и Толика. Как мог Сережа так долго скрывать такое? Но Сережа скрывал. Боялся, что скажет отец. Только с конца февраля хитро улыбался и стал подозрительно важный и даже как будто степеннее. А по обрывкам фраз угадывалось, что он скрывает от родных какую-то тайну.

И в конце апреля она перестала быть тайной.

Обычный казанский день, как это часто бывает, когда природа предчувствует май, звенел и пел солнечными струнами. Слепил глаза - так много было солнца и радости. И предвкушения. Ведь скоро праздник. Первомай.

Это почти то же самое, что 7 ноября.

Де-мон-страция.

Нина с трудом выговаривала длинное слово, которое обещало красивое зрелище из окна.

Осенью (Нина запомнила этот день так же хорошо, как елку в доме Ляли) было много шаров - целая улица. Красных. Синих. Желтых. Зеленых.

И флагов тоже много. Ярко-красных. И всем было весело.

Люди несли большие портреты. Это лицо (дедушка Ленин!) знает каждый ребенок. А трубач смешно раздувал щеки и медно выплескивал веселые и торжественные марши. Задорные ритмы звали за собой, обещали какую-то новую, светлую жизнь. Но это будет нескоро. Очень-очень нескоро.

А через несколько дней улица опять будет красной и немного - сине-желто-зеленой. Нарядной. А значит, и в доме все должно быть чисто. Празднично. Поэтому мама стирала белье.

Наталья сосредоточенно терла пятно, видимо, от варенья, которое неизвестно как (в доме и варенья-то не было) умудрился посадить Сережа на рукав почти новой рубашки.

Пятно не поддавалось, и Наталья еще усерднее орудовала мылом.

Сережа вошел, как ни в чем не бывало, в дверь, как всегда, незапертую, крадущейся, пружинистой походкой, как у дикой кошки, готовой в любую минуту к прыжку. Хитро сверкнул глазами на сестренку.

Девочка в темной, какого-то неопределенного цвета, как у мамы, одежде играла с куклой в платье розовом, как леденец.

Почему-то в тот день Сережа решил подпоясаться, хотя поясов давно не носили, а на груди у него что-то копошилось под рубахой.

- Смотрите! - тоном конферансье объявил мальчик и ловко, как фокусник, одним движением развязал узел на поясе.

Что-то мокро ударилось о пол, испуганно закопошилось. Наталья вскрикнула и в секунду запрыгнула на стул. Нина с визгом вскарабкалась на кровать. На полу извивались длинные чёрные змеи.

Сережа остался доволен произведенным эффектом. Заливисто засмеялся, но тот час посерьезнел: матери и сестренке, явно, было не до смеха.

- Что вы испугались? Это же ужи, а не ядовитые змеи! - нашел он, чем успокоить и принялся собирать ужей с пола и заталкивать обратно, за пазуху. Рептилий было пять, и все они с трудом вместились за пазуху худому, но довольно крепкому мальчишке.

Но ни мать, ни сестру этот довод не утешил. Для них что ужи, что гадюки - все одно!

- Эх вы! - расстроился Сережа (не такой веселой, как он ожидал, вышла шутка) и солнечным зайчиком выскользнул за дверь.

А вечером мальчика встретили сдвинутые брови отца.

Черные, густые (такие соболиными еще называют) они напряженно вытянулись в струну. Только тронь...

И Сережа виновато молчал.

Наталья успела рассказать мужу о выходке шалуна, и теперь, жалея о безвозвратно упорхнувших словах-воробьях, переводила виноватый и жалостливый взгляд с отца на сына.

Степан внял немой просьбе, и соболиные брови поползли вверх, словно кто-то развел мосты.

Чай напрасно зазывал за стол паром. Уютно дымилась картошка, приглашая к ужину.

Наконец, глава семейства снисходительно, но достаточно строго обратился к старшему сыну:

- Где же ты ужей столько взял?

- В цирке, - весело признался Сережа. - Там их много!

- В цирке? - удивился Степан, даже забыл от удивления спросить, зачем шалуну вздумалось пугать мать и сестренку.

- Да! - на этот раз старший сын остался доволен тем эффектом, который произвели его слова на семью. - Я теперь в цирке работаю!

- Правда? - так и засияли мягкой синевой глаза Толика. - А кем?

- Дрессировщиком? - попыталась угадать Нина.

Эти сильные люди, которых слушаются даже грозные тигры, нравились ей даже больше, чем клоуны.

- Вроде того, - скромно опустил глаза Сережа.

- Молодец, сынок, - погладила Наталья по голове старшего сына.

Инцидент был исчерпан.

Теперь Нина и Толик ходили на представления каждое воскресенье. Пропуск в волшебный мир рыжеволосых весельчаков, шпагоглотателей и мускулистых силачей назывался магическим словом "контрамарка".

Сережа выносил к дверям два заветных жетончика перед началом второго отделения, и младшие брат с сестренкой спешили устроиться на ступеньках поближе к железной клетке, отгораживающей арену от зрителей.

Все самое интересное происходило после антракта. На арене слушались дрессировщика медведи, львы, тигры, обезьяны, а как-то, к радости публики, а особенно Нины и Толика, из-за кулис выехал Сережа на козле. За этот цирковой номер и прозвали его на улице Серенький Козлик. А еще во втором отделении на арену выходила девочка в белом платьице. Белоснежные голуби послушно садились к ней на ладони и на обручи, с которыми она выступала.

Толик донимал дома просьбами старшего брата: нельзя ли и ему выехать на козлике на арену. Сережа снисходительно улыбался и как взрослый ребенку неопределенно обещал: "когда повзрослеешь". А Нина мечтала стать дрессировщицей тигров. Вот вырастет - и мечта ее исполнится... И тогда каждый день с утра по поздней ночи будет сверкать разноцветными огнями, греметь фанфарами и обещать новые и новые сногсшибательные мгновения напряженной барабанной дробью.

?

Голод и беда шатались в обнимку по улицам Казани. Крепко матерились, гортанно распевали песни революции.

Но в дни, когда выдавали аванс и зарплату, Степан приносил домой белый хлеб и сочную сайру в масле. А Наталья шла с лукошком на рынок. Большими пятилитровыми жбанами, оплетенными лозой, покупала молоко. Нина любила ходить вместе с матерью вдоль рыночных рядов, где розовощекие торговки в разноцветных косынках наперебой предлагали молодую картошку, свежие овощи, лоснящуюся селедку. Наталья набирала всего понемногу. А на обратном пути останавливалась у столовой, чтобы купить дочери сочную ароматную котлету.

Несколько дней в семье был праздник, а потом опять оставалась одна только сага. В такие дни Наталья ходила в деревни, меняла нарядные старые платья на картошку.

"Не жалко продавать такую красоту?" - вздыхали крестьянки, пересыпая клубни из ведра в холщовую сумку светловолосой, не приспособленной к суровому быту горожанки.

Нине было жалко маминых платьев, особенно одного, кремового, которое она надевала по праздникам. Будто и праздники навсегда покидали дом вместе с этим нарядом.

Картошка заканчивалась очень быстро. И вот опять противная синеватая сага на завтрак, обед и ужин... И завтрашний день, как призрак, витал под потолком светлой комнаты.

Но неожиданно один из унылой череды полуголодных вечеров обернулся праздником...

?

Сумерки уже обрушились на город, и из комнаты, освещенной электрической лампочкой, казалось, что за кремовыми шторами нет ничего, кроме темноты и огней - фонарей и других таких же светящихся пролетарским уютом окон.

Мелкий сентябрьский дождь лениво кропил снаружи окно.

Остатки саги стыли на столе, а Сережи все не было.

Степан то и дело бросал беспокойный взгляд на часы и хмурился. Наталья тревожно следила за минутной стрелкой, как будто хотела остановить ее.

Но стрелка неумолимо летела к "12". Часовая подбиралась к "10".

Тиканье часов казалось теперь беспорядочным и угнетало еще больше.

- Нужно идти в милицию, - нерешительно проронила Наталья и бросила взгляд на пальто в углу, даже сделала движение к двери, но она вдруг глухо скрипнула и подалась вперед от резкого толчка.

- Явился! - разозлился и обрадовался отец и снова гневно посмотрел на часы.

Отбился от рук старший сын! Совсем отбился! Но Сергей улыбался, довольный, усталый.

Его худенькие плечи тянула вниз туго набитая холщовая сумка. А на дне глаз-угольков поблескивали торжество и радость.

- Вот! - скинул он тяжесть с плеч.

Сумка глухо ударилась о пол. Несколько грязных крупных картофелин подпрыгнули от резкого удара над горкой клубней и победно покатились по комнате.

- Картошка! - всплеснула руками Наталья. Обрадовалась и испугалась одновременно, смотрела на картошку, как на чудо и не верила своим глазам.

Толик живо подскочил к сумке, точно желал убедиться, что картошка в ней, действительно, настоящая.

- Картошечка, - мечтательно протянул светлоглазый мальчуган, рисуя в воображении пахнущую дымом и почему-то всегда лесом печеную картошку, а то и жареную, от вида и запаха которой голова всегда идет кругом, как будто только что слез с карусели.